Memorandom 2.ティムール朝の中央アジアの拠点、 ウズベキスタン・サマルカンド Samarkand, Uzbekistan 青山貞一 Teiichi Aoyama 池田こみち Komichi Ikeda 掲載月日:2015年1月19日 独立系メディア E−wave Tokyo |

|

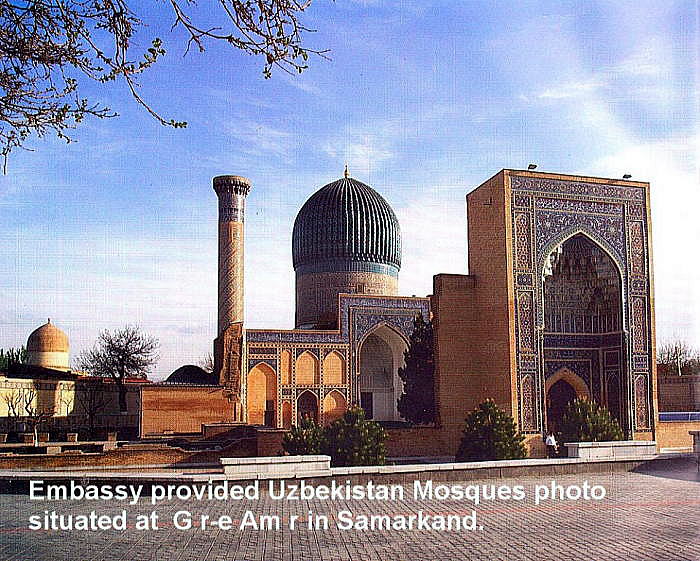

サマルカンド市の市章 ウズベキスタンの国章 次はティモール朝です。 下の写真はウズベキスタン大使館にビザをもらいに行ったときにいただきました写真集の中にあったサマルカンドにありますグーリ・アミール廟 です。 ◆グーリ・アミール廟  サマルカンドのグーリ・アミール廟 出典:ウズベキスタン大使館配付資料  サマルカンドのグーリ・アミール廟の位置、8.にあります。 このグーリ・アミール廟はティムール朝建国者であるティムールとその家族の霊廟です。この廟は、後の時代に建設されたデリーにあるフマーユーン廟やアーグラにあるタージ・マハルのような素晴らしいムガル建築の礎を築くこととなっています、テュルク・ペルシア建築史上の重要かつ最高の建築物です。 以下はWikipedeiaからグーリ・アミール廟の詳細解説です。

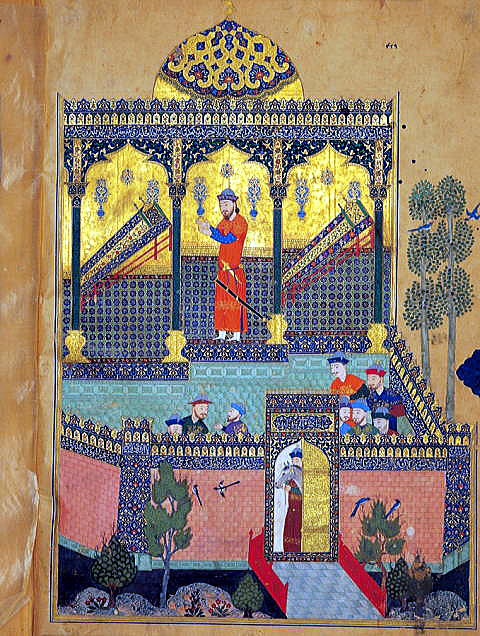

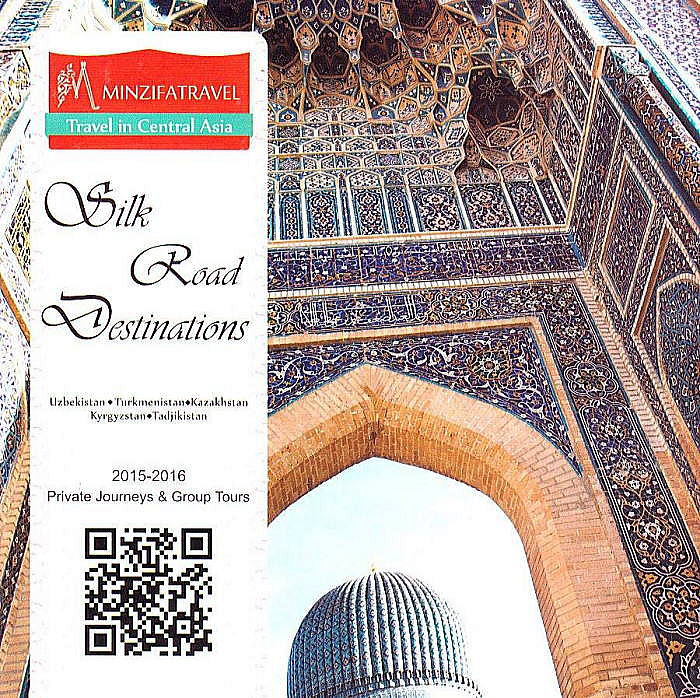

以下はグーリ・アミール廟の近く、上の地図、14.にありますビビ・ハニム・モスクです。  ビビ・ハニム・モスク 出典:Wikipedia 以下はWikipediaによるビビ・ハニム・モスク解説です。 ティムールは都に定めたサマルカンドに強い愛着を抱いており、多くの施設を建設しました。モスク、マドラサ、武器工房が建設され、灌漑水路も整備された。大規模な工事現場にはティムール自身も視察に現れ、建築家や商人を叱咤激励しています。 ティムール統治中のサマルカンドにおける代表的な建築物として、グーリ・アミール廟、ビビ・ハニム・モスクが挙げられます。 また、サマルカンド近郊にはソルターニーイェ、シーラーズ、バグダードなどの西方の都市の名前を冠した村が建設されました。村の中にはミスル(カイロ)、ダマスカス、バグダードといったかつて存在したイスラム国家の首都の名前を持つものもあり、命名の裏にはそれらの古都でさえもサマルカンドの威光には及ばないことを示す意図があったと思われます。 ..... 都市文化に親しみ都市の建築に力を注いだティムール朝の君主たちも一方では遊牧民の末裔であって、都市の中の窮屈な宮殿よりも都市の周辺に設けた広大な庭園の中でくつろぐことを好んでいました。 こうして大小さまざまな庭園が建設されたが、サマルカンドのそれはこの町で生まれ育ったバーブルの自伝『バーブル・ナーマ』において詳細に描かれ、その見事なさまが今日に伝えられているのです。 このようにティムール朝の時代に栄えた中央アジアの宮廷文化が頂点に達したのが、15世紀後半のヘラート政権のフサイン・バイカラの宮廷においてでした。  へラート政権を確立したスルターン・フサイン・バイカラ 出典:Wikipedia ヘラートの宮廷では、モンゴル時代のイランで中国絵画の影響を受けて発達した細密画(ミニアチュール)の技術が移植され、芸術的にさらに高い水準に達していました。フサインや、その乳兄弟で寵臣として宰相を長く務めた有力アミールのアリーシール・ナヴァーイーはいずれも優れた文化人で、彼らの文芸保護によって文学が繁栄ししました。 当時の中央アジアでは文化語はペルシア語でしたが、ナヴァーイーらは当時テュルク語にペルシア語の語彙と修辞法を加えて洗練された「チャガタイ語」を用いた文芸、詩作をも好んで行い、ティムール朝のもとでチャガタイ語をアラビア語やペルシア語と比肩しうるレベルまで文学的な地位を向上させていました。チャガタイ語散文文学のひとつの頂点を示すのが、先にも触れたティムール朝の王子バーブルの著書『バーブル・ナーマ』です。  シャー・ルフの子バイスングルのために献呈された『バイスングル・シャー・ナーメ』の一場面 出典:Wikipedia ティムール朝では王朝側による修史事業もまた盛んに行われました。 シャーミーとヤズディーによってティムールの伝記である二種類の『勝利の書』が著されたのを初めとして、シャー・ルフの時代にはティムール朝はチャガタイ・ウルスの後継国家としての意識が一段と顕著になっていました。 シャー・ルフは歴史家ハーフェズ・アブルー(英語版)らに『集史』をはじめとするイルハン朝時代からの歴史情報の諸資料の総括を命じ、あわせて『集史』自体もモンゴル帝国におけるバルラス部族とチンギス・ハン家の関係を強調したかたちに再編集させたバージョンを作成させています。 この過程でモンゴル的な祖先伝承と預言者ムハンマドとの血縁的・宗教的関係を連動させ強調する主張も盛り込まれました。この種の主張はイルハン朝時代に萌芽があったがティムール朝ではより鮮明にされるようになりました。この影響は後のオスマン朝やサファヴィー朝、シャイバーニー朝などでも受継がれていく。 またこれらシャー・ルフ治世下のヘラートでの修史事業の伝統は、フサイン・バイカラの治世にナヴァーイーの保護下で世界的な通史である『清浄園』を著したミールホーンド(英語版)や、その外孫でバーブルに仕えた『伝記の伴侶』の著者ホーンダミールなどを輩出している。 これらの高い文化の影響は、ティムール朝の中央アジア領をそのまま引き継いだシャイバーン朝のみならず、西のサファヴィー朝、南のムガル帝国にまで及びました。 こうしてティムール朝の滅亡後も、東方イスラム世界と呼ばれる一帯の文化圏で優れたイスラム文化が続いてゆきます。 また、ティムール朝時代の進んだ文学や科学が言語を同じくするアナトリアのトルコ人たちの間にもたらされたことが、当時勃興の途上にあったオスマン帝国の文化に与えた影響は大きいと言えます。 こうしたティムール帝国で形成され花開いたイスラーム文化を、特にトルコ・イスラーム文化といいます。 ところで、ウズベキスタン大使館で頂いたパンフレットの表紙にあります以下のモスクは何なんでしょうか? 実はこれも、サマルカンドのグーリ・アミール廟です。ウズベキスタン各地の都市、さらには隣国のカザフスタンなどにも似たような廟がありますが、このサマルカンドのグーリ・アミール廟は、やはりティモール朝を象徴する建築物としてかかせません。  ウズベキスタン大使館で頂いたパンフレットの表紙 出典:ウズベキスタン大使館配付資料 つづく |