| 700円のLSIによる 本格オーディオアンプの製作 青山貞一 2006年9月18日、10月4日、10月7日更新 |

|||||||||

以下のコラムに書いたが、筆者は、いかに無駄な金を使わず、高音質のオーディオシステムをつくるかがひとつの趣味となっている。 デスクトップ・パソコン上のCDプレイヤーとWindows Media PlayerでHDDに音楽CDを蓄積し、PCに付加した「オーディオカード」で「まともな音」で聞けるシステムを構築するのが目的だ。まだ道半ばだが、報告したい。

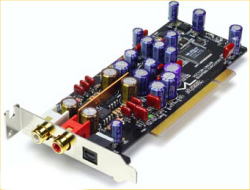

上の目的を実現する第一関門は、言うまでもない、デスクトップ・パソコンに「オーディオカード」を入れることだ。これがしっかりインストールされていれば、まず入り口は合格となる。 以下の写真にあるSE90PCIやSE150PCIは、この点で実にすばらしいオーディオカードだ。使ったひとがほぼ全員評価していることからも明らかだ。費用対効果にも優れている。 これに中古のビクターのステレオのパワーアンプとつなぐことで、結構、音楽が堪能できた。

そんなかな、パワー&プリアンプとして使ってきた中古のステレオアンプが故障してしまった。自力で直しているうちに、パワーアンプのIC基板をぶっ壊してしまった。型番を調べ交換できないこともなかったが、何しろ15年も前の代物なので大変、3Rの限界となった! もっぱら、スピーカー2つは現在も使っているが。 ビクターの中古アンプは、いま風のリア(サラウンド)端子やドルビーステレオ効果もついていて、結構楽しめた。 15年もつかったこともあり、残念だが、仕方あるまい。 ビクターのアンプは、パワーアンプ部はA級で動作するので、歪みが少なく良い音がしていたが、A級であるが故に、入力信号の有無にかかわらず大きな電流が流れていた。 そのためアンプのケースは夏では手で触れないほど熱くなる。 冬は暖房になっていい(笑い)のだが、夏はクーラーとファンが必要なほどとなり閉口していた。いずれ熱が出ないアンプにしようと思っていた。 それなら、いっそ、いわゆるAVアンプを購入するか、とオーディオ各社のカタログを集めスペックを比較した。 しかし、どれも100W×6とか120W×7など、わずか6畳程度の小さな書斎で聞くにはバカデカイ出力である。6〜10畳程度の日本家屋や書斎で、何だってこんな大きな出力が必要なのか理解に苦しむ。 自宅では四六時中、音楽を流しているので、いくらD級のAVアンプといえど電気エネルギーや電気代の無駄にもなる! デジタルAVアンプは、D級アンプなので、入力信号がないときはほとんど電流が流れないはずだ。にもかかわらず、秋葉のヨドバシカメラなどに展示されている各社AVアンプに直接タッチしてみると、音楽を流していないすなわち待機中であるにもかかわらず結構熱を持っている。熱い。 そんな背景もあって、3万円台まで実売価格が落ちてきたエントリーAVアンプだが買う気になかなかなれなかった。各社、とくにオンキョーやヤマハなどのAVアンプを探すと、シアターセットの小さなアンプにも25Wクラス×5チャンネルなどがついている。 しかし、これらはスピーカー、サブウーファーとセットになっている。アンプだけ2万円以下で買えればと秋葉原で見回ったが、やはり5.1なり3.1なりで、スピーカなどと一体でしか売っていない。 さらに大学の同僚でNHKの技術研究所の幹部をしていた音響専門家に、今はやりの5.1〜7.1などのサラウンド音響について聞いてみたら、一口で言えば音楽に関しては邪道であるとの印象をもらった。そんなこともあり、当面、一端入りかけたサラウンド音響の世界には深入りしないことを決めた! そもそも、私の部屋では一番エネルギーを食うサブウーファーで低音を補っており、中高音部のパワーアンプの出力は片方10Wもあれば十分すぎるほどである。 まさに何も知らないトーシローさんらがメーカーの営業戦略と戦術に踊らされ、6畳程度の小さなリスニング空間で150W×7チャンネルと言った過大かつ厚化粧のアンプを交わされている現実がある!! そんなこともあり、ここはオーディオの原点、すなわちまともな音で音楽を聴くためのシステムづくりに専念することとした。 とはいっても、今のままではどうしようもない。なにも音がでない(苦笑) 私の場合、ヤマハのサブウーファーを使ってきたが、それには75W出力のパワーアンプがついている。そこで2チャンネルのステレオアンプがあれば、2.1チャンネルのいわばピュア・オーディオシステムが実現することになる。 出力は片チャンネル10Wもあれば十分、できればAクラスの方がよいが、かならずしもこれにこだわらない。 そこで、久々アンプを自作することになった。 デジタルアンプの自作なら、今はやりのカマデンやアキバの若松で売られているトライパス社の デジタルオーディオアンプ用LSIであるTA2020を使ったキットもある(下の写真参照)。 しかし、これはデジタルアンプでDクラスだ。さらに20W×2は私にとって少々大きい。  TA2020を使ったカマデンのデジタルアンプキット 今時、C-Mosタイプなどのパワートランジスタを使った自作もない。そこでインターネットでオーディオアンプ用のICやLSIを検索したところ、以下の回路図にぶち当たった。 TDA2009と言うフィリップスのステレオ用パワーアンプのICである。終段アンプの動作クラスはAB級である。 フィリップスはこの他にも、多くのアンプをTDAシリーズで売り出しているが、いずれも1チップ数100円であり非常に廉価である。しかも、このLSIは特に高音質にこだわってつくられている点でも見逃せない。 Vccに28Vを与えると最大で片チャンネル10Wでるとある。28Wは少々高すぎるが13V〜15VをVccに与えれば、ちょうど良い出力のオーディオアンプとなりそうだ。 |

|||||||||