|

|

| (1) (2) (3) (4) ●放射線被曝の安全性についての基本的考え方 この世界にはいわゆる許容量と呼ばれるものがありますが、これはけっして健康に対する安全量ではありません。敢えて言えば何とか耐えうるがまん量に過ぎないと言えます。 政府、研究者、電力会社など原発を推進している人たちは被曝量が少なければ安全などと言っていますが、それは何を意味するのか、とくにあちこちで多用される「ただちに健康に影響がない」というフレーズは、何を意味するのだろうか? それは今すぐに死亡するとか白血病になるとかすぐにガンになるなどなど急性ないし亜急性の影響がないということを言っているだけであり、では中長期的な影響はどうなのかについては、何も言っていません。 結論から言えば、放射線は仮にどんなに微量の被曝であっても影響はあると言えます。微量さらに超微量の低レベル放射線の生物影響を研究してきた米国の科学アカデミー委員会は、2005年6月30日に出してきた報告のなかで次の様な結論を出しています。 「利用できる生物学的、生物物理学的なデータを総合的に検討した結果、委員会は以下の結論に達した。被曝のリスクは低線量にいたるまで直線的に存在し続け、閾値(しきい値)はない。最小値の被曝でもっても、人類に対して危険を及ぼす可能性がある」出典:米国科学アカデミー委員会報告書、2005年6月30日 ●健康影響を巡る2つの見解・立場について これをもう少し分かりやすく説明しましょう。 外部被曝を受けたり、食物として口から体内に入った内部被曝を受けた場合、それも300ミリシーベルトなど高い放射線を受けた場合ではなく、いっときに数ミリシーベルトや年間累積で数ミリシーベルトなどの被曝を受けた場合、 (1)それがたとえかなり微量でも微量なりに発ガンの可能性を確率的に高めるとする考え方と、 (2)外部被曝なり内部被曝をうけてもある一定の量を超えない限り健康に影響がないとする考え方 という2つの考え方があります。 政府や学者が「ただちに健康に影響はない」と言う場合は、おもに(2)の立場を取っている場合です。 しかし、ただちに健康に影響はなくても、中長期的に影響がないのかについてはテレビや会見で何も述べていません。それは米国の科学アカデミー委員会はじめ国際学会などが(1)の考え方ないしそれに類する考え方を明らかにしているからです。 そこでは、ただちに影響がなくても、汚染された空気や食物を摂取し続ければ、発ガンなどの危険性の確率が高まるということです。 以下は、米国の科学アカデミー委員会報告に対するティルマン・ラフの「放射線の健康に対する危険性とは何か」 The Conversation、2011年3月24日からの引用です。 とくに乳児(1歳以下)においては、放射線によるがんのリスクは成人に比べ3〜4倍になり、女児は男児に比べて2倍も影響を受けやすいと指摘していることは重要です。

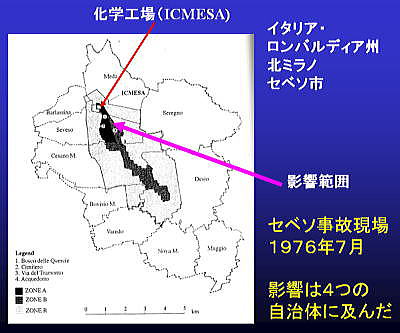

●いわゆる閾値(しきいち)について 上記について、別の見方をすれば、被曝の量と発ガン性を含む疾病の間に閾値(しきいち)すなわち一定量を超えると健康に影響があるとする考え方(政府や原発推進者に多い)と、低レベル放射線の影響には閾値などはなく、微量で低いながら確率論的にそれなりの影響があるとする考え方の2つと言えます。 繰り返しますが、閾値があると考える場合は、一定量被曝しても基準値以内なら影響がないとする立場であり、閾値がないとする立場は、低レベルであっても確率的には影響があるとする立場です。 日本政府は、(2)外部被曝なり内部被曝をうけてもある一定の量を超えない限り健康に影響がないとする考え方をとっており、同時に閾値があるとする立場をとっていると思われます。 しかし、国際的、学術的な研究発表で「(1)の立場」及び「閾値がない」という立場をとる研究成果があるので、完全に無視することはできず、苦し紛れに、「ただちに健康に影響はない」を繰り返しているわけです。 米国の科学アカデミー委員会の報告では、明確に低レベルの放射線は閾値がなく、生物に影響をもたらすと述べていることは重要です。それは、たとえ低レベルであっても確率的には影響があるとする立場であるからです。  閾値をめぐる議論と提案されているモデル ●低レベル放射線の安全性問題と酷似する 低濃度ダイオキシン汚染問題 この安全性についての基本的考え方は、何も低レベル放射線だけの問題ではありません。私たちがここ10数年、研究してきたダイオキシン類の人体影響についてもほぼ同じです。 今から12年前の1998年〜1999年、所沢市とその周辺に60カ所以上の産業廃棄物焼却場が立地し、その煙突から排出されるけむりに含まれるダイオキシン類がほうれん草や茶葉を汚染したとき、それまで何もしてこなかった政府(環境省、厚生労働省、農林水産省)や埼玉県、所沢市などは、テレビや会見、プレスリリースで「ただちに健康に影響はないと」囂しく喧伝しました。  60カ所以上が集中立地した当時の所沢北部地域 立地位置及び排ガス量データは県  ダイオキシン濃度シミュレーション(年平均値) 排出ガスデータ、実煙突高さなどは県、ダイオキシン類の 排出データは事業者への聞き取りと推定 私たちははじめから焼却炉からのダイオキシン類を含むけむりを吸うことで、すぐにガンになるとか遺伝子に影響を与えるなどとは言いませんでした。ダイオキシン類のような猛毒の場合には、人体に及ぼす影響として、 (1)急性毒性 (2)亜急性毒性 催奇形性、発ガン性など (3)慢性毒性 胎児毒性、免疫毒性など の3種類があり、急性毒性は一度に数mgを経口摂取した場合に起きる症状でそれこそただちに死亡したり、数日のうちに死亡することになります。 一方、亜急性毒性は、その1/1000程度の数μg(マイクログラム)〜数10ng(ナノグラム)を摂取した場合、催奇形性の子供が生まれやすくなったり、ガンになりやすくなったりします。 さらにその1/1000以下のレベル、すなわち数100pg(ピコグラム)の単位を経口あるいは吸入で継続的に摂取した場合、生殖毒性、胎児毒性、免疫毒性などによってとくに胎児、幼児、子供などへの影響が危惧されると指摘したのです。 上記の説明を以下に示します。  出典:青山貞一  出典:青山貞一  出典:青山貞一  出典:青山貞一 慢性毒性(低レベル摂取)の胎児毒性や免疫毒性については、放射線の人体影響同様、閾値(しきいち)論議がありました。 実はここでも米国の環境保護庁(EPA)は低濃度のダイオキシン類であっても閾値はなく、確率的に少なくとも発ガンを高めること、またいわゆる環境ホルモン(内分泌攪乱物質)の研究者らは、胎児毒性、免疫毒性をもたらす可能性を指摘していました。 したがって、米国政府のダイオキシン類に関する摂取指針は、VSD(実質安全量)は0.01ピコグラムTEQ(正確には0.006)であったのに対し、日本政府は当時耐容一日摂取量(TDI)は何と10ピコグラムTEQでした。   出典:1999年2月1日のニュースステーション番組 左が青山貞一、右が久米宏キャスター 私たちはダイオキシン類でこの種の問題の原点となった北イタリアのセベソに足を運びミラノ大学医学部の教授やこの問題を研究する拠点であるイタリアのロンバルディア環境財団の研究員と徹底議論しました。この大事故では、爆発した農薬化学工場の風下地域でダイオキシン類摂取起因する多くのことがおこっていますが、とくに有名なのは生まれてくる子供の多くが女性であったことです。   北ミラノにあるロンバルディア環境財団にて  化学工場爆発による影響範囲 ●さまざまな核種による低レベル放射線の累積的影響について 原発事故が長期化すれば、空気はじめ多くの食品、飲料水、それに公共用水が汚染され、私たちはそのなかで生活するなかで同時にさまざまな核種からの汚染を経口あるいは吸入によって摂取することになります。 仮にひとつひとつのレベルが低くても、多くの核種からの汚染を口や鼻から体内に摂取すれば、リスクは間違いなく高まります。 さらに仮にICRPの一般成人に対する年間累積で1mSV程度の低レベルの被曝であっても、それが外部被曝でなく汚染された食品などを経口摂取した場合、内部被曝がとくに問題になります。 そこでの課題は、以下の図のうち、右図のように体内に入った放射性物質が体内組織全体に平均的に放射線を内部被曝で照射する場合ではなく、左図のように特定部位、体内の組織に留まりその周辺に放射線を内部被曝により狭い範囲を照射するような場合には、その特定部位において発ガン(発ガン性(Initiater)、ガン増殖性(Promoter))の確率が高まるということです。そのような研究報告があることです。  出典:国・東電・全てのマスコミが口を揃える理由 - ICRPの欠陥参照:矢ヶ崎克馬(琉球大学):内部被曝に関するコメント参照:矢ヶ崎克馬、琉球大学、「内部被曝についての考察」報告書 また京大原子炉実験所の小出助教は、以下のように指摘しています。 「人間の被曝についてもっとも充実したデータを提供してきた広島・長崎の原爆被爆者データ(注:3をご参照ください)は、むしろ低線量になるに従って単位線量あたりの被曝の危険度が高くなる傾向を示しています。 保健物理学の父と呼ばれ、ICRP委員などを歴任したK.Z.モーガンさんが、「非常に低線量の被曝では高線量での被曝に比べて1レムあたりのがん発生率が高くなることを示す信頼性のある証拠すらあり、それは超直線仮説と呼ばれる」(注:4をご参照ください)と述べているのも、そうした証拠を踏まえているからです。 そして、とくに最近の科学の進歩によってバイスタンダー効果(被曝した細胞から隣接している細胞に被曝情報が伝えられること)、遺伝子(ゲノム)不安定性と呼ばれる継世代影響などの生物影響が発見され、低線量での被曝は高線量での被曝に比べて、単位線量あたりの危険度がむしろ高いというデータが、分子生物学的にも裏付けられてきました」 出典:小出裕章、京都大学原子炉実験所、『隠される原子力 核の真実』、創史社刊、p13〜p17、 2010年12月12日 政府や東電、学者が一部分だけをとらえ「ただちに健康への影響はない」と軽々、早々に述べること自体、きわめて不誠実であり、国民への裏切り行為であると考えます。 というのも、低レベル放射線、放射能の影響は、10年、数10年経ってガン(発ガン性、発ガン促進性)が顕在化することが多く、そのときガンになって無くなっても、政府や東電は因果関係が明確でないとして、賠償責任を負うことがないからです。 つづく |