シルクロードの今を征く Now on the Silk Road アヤソフィア1 青山貞一 Teiichi Aoyama 池田こみち Komichi Ikeda 共編 掲載月日:2015年1月23日 更新:2019年4月~6月 独立系メディア E-wave Tokyo 無断転載禁 |

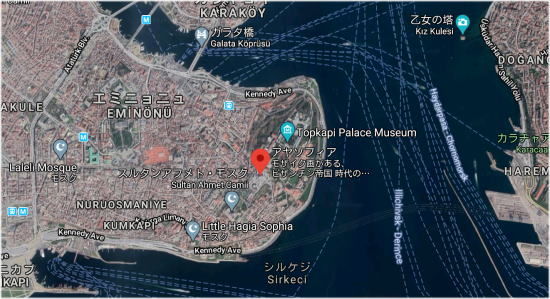

| 総合メニュー(西アジア) モスク アヤソフィア1 アヤソフィア2 アヤソフィア3 アヤソフィア4 アヤソフィア5 アヤソフィア6 アヤソフィア7 次はイスタンブルのアヤソフィア1です。 ◆アヤソフィア1  出典:Wikipeia  アヤソフィアの位置 出典:グーグルマップ はじめに アヤソフィア(トルコ語:Ayasofya)は、トルコのイスタンブルにある博物館です。 東ローマ帝国(ビザンツ帝国・ビザンティン帝国)時代に正統派キリスト教の大聖堂としての建設を起源とし、帝国第一の格式を誇る教会、コンスタンティノープル総主教座の所在地であったのですが、1204年から1261年まではラテン帝国支配下においてローマ・カトリックの教徒大聖堂とされていました。 その後は1453年5月29日から1931年までの長期間にわたりモスクとして改築を繰り返し使用されて現在の特徴的な姿となり、後に世俗化されました。1935年2月1日から博物館 (トルコ語: Ayasofya Müzesi) として使われています。 東ローマ帝国の代表的な遺構であり、しばしばビザンティン建築の最高傑作と評価されています。その歴史と威容から、オスマン帝国の時代においても第一級の格式を誇るモスクとして利用されました。 日本語では慣用的に「ハギア・ソフィア」と呼称されるが、厳密にはトルコ語読みは「アヤソフャ」、古典ギリシア語読みは「ハギア・ソピアー」、現代ギリシア語読みでは「アイア・ソフィア」に近い。正教会では「アギア・ソフィア大聖堂」と呼ばれ、「ハギア・ソフィア大聖堂」と表記されることも多いようです。 概説  アヤソフィア Arild Vågen - 投稿者自身による作品, CC 表示-継承 3.0, リンクによる Source:Wikimedia Commons アヤソフィアあるいはハギア・ソフィアと命名された教会堂建築は、ギリシアやトルコなど、かつての東ローマ帝国(ビザンティン帝国・ビザンツ帝国)領の各地に数多く残されていますが、単にアヤソフィアと言った場合、イスタンブルのアヤソフィアを指すことが一般的です。 元来の名称であるハギア・ソフィアはギリシア語で「聖なる叡智」を意味し、その中世の発音「アヤ・ソフィア」がトルコ語名「アヤソフィア」の由来です。 教会は三位一体の第二にあたるロゴスに捧げられたもので、ロゴスが示すところのキリストの受肉日である12月25日に献納されました。 イエス・キリストを象徴する東に至聖所、西に正面玄関を持つ伝統的な平面構成ですが、身廊中央部に巨大なドームがあり、これがアヤソフィアの最大の特徴となっています。 創建当時は単純な四角形平面でしたが、その後、東ローマ帝国、オスマン帝国の時代を通じて、周囲に様々な施設が建て増しされました。 内壁は基本的にはオスマン帝国時代に塗られた漆喰仕上げ、大理石仕上げとなっていますが、一部が剥がされ、東ローマ帝国時代のモザイク壁画をみることができるようになっています。 巨大なことで知られる特徴的なドームを持ち、ビザンティン建築の典型とみなされ、「建築の歴史を変えた」とも評されます。 1520年にセビリア大聖堂が完成するまでは世界最大の大聖堂の地位を1000年近く保っていました。現在の建物は532年から537年にかけて東ローマ皇帝ユスティニアヌス1世の命によって建設されたもので、この地に建てられた3代目の建物にあたり、以前の2代はいずれも暴動によって破壊されました。 デザインはギリシアの物理学者ミレトスのイシドロスと、数学者トラレスのアンテミオスによってなされました。 1985年、「イスタンブル歴史地域」の一部としてユネスコの世界遺産に登録されました。 宗教施設から博物館への転換 オスマン帝国の滅亡から12年後の1934年、トルコ共和国の建国者にして初代大統領ムスタファ・ケマル・アタテュルクによってアヤソフィア・ジャミィは世俗化され、翌年に博物館として公開しました。 長年敷かれていたカーペットが取り払われて大理石の床のオンファリオン(戴冠のための円形の場)や、除去された白漆喰が覆っていた多くのモザイク画が姿を現しました。しかし建物の構造には劣化が見られ、ワールドモニュメント財団 (WMF) は1996年と1998年の「ワールド・モニュメント・ウォッチ」に記載されました。 建物の銅製の屋根にはクラックが入り、そこから染み込んだ水がフレスコ画やモザイク画を伝って流れ落ちていました。同様に湿気は下からも上がってモザイク画に影響していました。さらに地下水が上がって記念的建造物内部の湿度上昇に結びつき、石材や塗料を脅かしていました。 アメリカン・エキスプレス社の財政的援助を受け、WMFは1997年から2002年にかけて修復のための費用を交付すると保証しました。第一段階として、天井部分のひび割れ修繕と構造の安定化工事が、トルコ文化観光省参加の下で行われました。 第二段階はドーム内部の保存のため、若いトルコ人博物館学芸員を雇用し訓練する機会を設け、モザイク画の保護体制を確立しました。2006年までにWMFのプロジェクトは完遂しましたが、他の部分にも引き続き保存活動が求められています。 現在、建物はモスクや教会など宗教的行事の場として使うことが厳しく禁じられています。しかし2006年にトルコ政府は、博物館内の小部屋をキリスト教徒やイスラム教徒のスタッフが祈りを捧げる場所として使えるよう許可を出したと伝えられました。 構造  アヤソフィア平面図 東側(図左)が至聖所、西側(図右)が正面入口 CC 表示-継承 3.0, リンク Source:Wikimedia Commons 平面は集中式プランとバシリカ式プランの融合を特色としていますが、それまでのローマ帝国、東ローマ帝国(ビザンツ帝国)時代において、この建築物に類例するプランは存在していなかったのです。 正教会の規範に従い、教会は西を開口部とし、東に至聖所を備えています。聖所(内陣)と正面入口の前に啓蒙所と呼ばれる細間があり、大聖堂として使われていた当時は、信者でないものはここから先に入ることを許されませんでした。現在は失われているが、啓蒙所の前にはアトリウムがありました。 基本的には長方形平面であるが、内部立面のアーケドやアーチによる曲線、ことにイシドロスとアンテミオスによって計画された30.95 m四方形の上部のドーム、さらにのち補強のために周囲に配された多くのバットレスによって、建物全体が方形であることの印象は受けません。 構造的にもっとも特徴的なのは、正方形のプランの上に、ドームが乗っているのです。それまでドーム建築は、ローマのパンテオンに見られるよう単純に、ドームの平面形とおなじ円形プランで構成されていましたが、ビザンチンの建築家は、ドームの円形と正方形の隙間にできる三角形部分をペンデンティブという支持方法で埋めることにより解決しました。 さらにアヤ・ソフィアでは、中央の大ドームを受けるのに平面の正方形の四辺にあたるところにそれぞれ大アーチを架け、ドームの重さによる外側への水平推力については、南北は二階の回廊をまたぐ巨大な控え壁、東西は大アーチの形をそのまま展開した半円形のドームで受けるという多種多彩な構造を用いています。 これら重層的な構造と、中央の大ドームの基部に円形に並べられた小窓などにより、外観、内観ともそれまでにない光に充ちた豊かな建築空間を出現させた。西洋建築史においては、アヤソフィアによって古代は終わり、中世が始まったとも言われる[49]。しかし、この斬新な構造は、論理性はともかく、強度的には不十分で、前述のように、地震によるドームの崩落の他、多くのバットレスの追加などを余儀なくさせ、この建物の外観を、最初の構想、および竣工当時からとは違うものにしてしまっている。 主構造は、石積造の他、ローマ帝国で発展した、積み重ねた焼きレンガを型枠として、その中にコンクリートを充填する方法をとっている。これが、総石造の建物と違い、工事期間の短かった理由である。 大ドームは上述の通り558年に崩落し、その後も地震による部分的な崩壊を経験しているが、基本的な構成は537年に建設された当時のままである[16]。採光によって光の溢れるアヤソフィアのドームは「天から釣り下げられた円蓋」とされ、それがあまりにも印象的であるため、以後のビザンティン教会堂、および礼拝堂では、円蓋が建築平面の中心部に必ずと言ってよいほど配されるようになる。 アヤソフィアは集中方式による教会建築としては最大級のものに属する。これ以降、東ローマ帝国では、アヤソフィアに匹敵する建築物、あるいはこれをひとまわり縮小した規模のものさえも造られなかった(11世紀の皇帝ロマノス3世アルギュロスの時代にこれに匹敵する規模の聖堂建設が計画されたが、実現しなかった)。オスマン朝時代になってからは、ブルー・モスク(スルタンアフメト・モスク)のように明らかにアヤソフィアに影響を受けた様式のモスクが建造された。 今日、建築物の外観は漆喰で塗り込められ、四辺をオスマン時代に建設されたミナレットによって囲まれているが、イスタンブルの辿ってきた歴史の変遷を考えれば、この教会堂が遺っていること自体、ほとんど奇跡であると言って良い。すべては中世キリスト教徒のたゆまぬ修復とイスラム教徒のこの建築物に対する畏敬の念のたまものである。 博物館内部の装飾  アヤソフィア内部北面 アーケードとティンパヌム オリジナルのアップロード者は日本語版ウィキペディアのHiro-oさん - ja.wikipedia からコモンズに移動されました。, CC 表示-継承 3.0, リンクによる Source:Wikimedia Commons  アプス半ドームにある聖母子のモザイク画 Original uploader was Hiro-o at ja.wikipedia - Transferred from ja.wikipedia, CC 表示-継承 3.0, リンクによる Source:Wikimedia Commons  ティンパヌムのモザイク画ヨハネス・クリュソストモス パブリック・ドメイン, リンク Source:Wikimedia Commons  南入口の「キリストと皇帝」のモザイク画 Hagia_Sophia_Imperial_Gate_mosaic.jpg: Photograph: Myrabelladerivative work: Myrabella - このファイルの派生元: Hagia Sophia Imperial Gate mosaic.jpg: , パブリック・ドメイン, リンクによる Source:Wikimedia Commons  アヤソフィア内部の「キリストと皇帝コンスタンティノス9世・ゾエ夫妻」のモザイク画 Photographer: Myrabella - 投稿者自身による作品, パブリック・ドメイン, リンクによる Source:Wikimedia Commons  聖母子と12世紀の皇帝ヨハネス2世コムネノス夫妻のモザイク画 不明 - 自ら撮影 〜によって Myrabella, 2012年11月8日, パブリック・ドメイン, リンクによる Source:Wikimedia Commons 「デイシス」のモザイク・イコン アヤソフィア博物館の内装は、ほぼモスク時代のものを踏襲し、2階までの壁面は多色大理石と金地モザイクで、その上部は漆喰で飾られている。アーケードは大理石の象眼細工で覆われ、古代建築から剥ぎ取られた大理石円柱によって支えられているが、 柱頭部分は新規に製作されたアカンサスの葉の模様のある変形イオニア式で、ユスティニアヌスのモノグラムが刻まれている。つまり、この部分は創建当時のものである。 プロコピオスによると、創建当時、ドームには巨大な十字架が画かれ、アプスには図像が配されていたらしい。このモザイクは、円蓋の崩落や、726年から843年の聖像破壊運動によって破壊されたが、プロコピオスやその他の同時代の人びとの記録には、ドームの十字架以外についての記録がないため、そもそも創建当時、人物などのモザイクはなかったのではないかと考えられている。聖像破壊運動の後は、さまざまなモザイク画が作成され、今日その一部を見ることができる。 1453年にアヤソフィアはイスラム教のモスクとなったが、オスマン帝国はモザイクを破壊することはせず、漆喰で塗りつぶしていた。しかし、1847年から1849年のフォッサーティの改修作業の過程で壁面の調査も行われ、モザイクに感銘を受けたアブデュルメジト1世の命により、漆喰が剥がされ、本格的な調査が行われた。当時はまだアヤソフィアはモスクとして利用されていたため、この調査記録がまとめられた後、堂内壁面は再び漆喰が塗られた。 トルコ革命後、1931年にアメリカのトーマス・ウィットモア主宰のビザンティン研究所がモザイクの調査を行い、1935年には、トルコ共和国政府の手でアヤソフィアは無宗教の文化財として公開された。その後、ビザンティン研究所は1950年代までモザイクの調査と漆喰の除去を行った。 20世紀後半には歴史的建造物の保存に力が注がれるようになった。アヤソフィアの内部は各所に痛みが見られ、内部円柱の傾きやドームの歪みなどが発見されている。これらの主な原因は短期間で完成させた工事によるもので、レンガの間に盛られたモルタルがほぼレンガと同じくらい厚く、しかも充分な乾燥を待たずどんどん積み上げられたために長い間にクリープ現象が進んだものと考えられる。それでも大規模な崩壊が起きなかった事は、6世紀の設計が優れていた証左になる[50]。1990年からはトルコと日本の国際共同学術調査が開始された[50]。 モザイク画 大聖堂内部には、今日少数かつ断片的にではあるがキリスト教聖堂であったころのモザイク画が残っている。 モザイク画のクローズアップを見るには、トルコ人ファインアート写真家のアフメト・エルトゥウ(英語版)の写真がアヤソフィア北のギャラリーで常設展示されている[51]。 『聖母子と大天使』(870年代?) アプスに残るモザイク画。5 m近い聖母子の座像の両脇に大天使を配するが、北側の天使像はほとんど失われている。記録に残る銘文と、876年に総主教フォティオスが行った説教から、聖像破壊運動が収束した後に描かれたと考えられるが反論もある。フォティオスの説教がこの図像を指すものであれば、これは新たに画かれたことを暗に述べているが、中期ビザンティンの「新しい(Nea)」という概念は、聖像破壊運動以前の伝統への回の意味が強く、聖母子と大天使の図像は元の装飾を忠実に再現したものか、漆喰に塗り込められていたものを再びクリーニングしたのか、あるいは新たにデザインされたものかは不明である。 大セクレトンの聖人像(870年代) セクレトンは、2階西南にある小部屋で、かつては総主教宮殿からの通路の一部であった。聖像破壊運動により、768年あるいは769年に総主教ニケタスによって壁画が剥ぎ取られたが、その後、モザイクによって再び装飾された。ゲルマニクスやニケフォロスといった、聖像破壊運動にあってイコンを擁護した総主教のほか、聖像破壊運動の後に総主教となったタラシオス、メトディオスの図像が断片的に残存している。 ティンパヌムの聖人像(877年頃) ドームを支えるアーチの下にある、南北の半円形壁面に残る聖人像である。北側に小イグナティオス、メトディオス、グレゴリオス・タウマトゥルゴス、ヨハネス・クリュソストモス、イグナティオス・テオフォロス、キュリロス、(アレクサンドリアの)アタナシオスが画かれ、南側にニコメディアのアンシモス、大バシレイオス、ナジアンゾスのグレゴリオス、ディオニュシオス・アレオパギテス、ニコラオス、アルメニアのグレゴリオスが画かれていたが、今日ではヨハネス・クリュソストモス、小イグナティオスの図像がほぼ完全なかたちで残り、メトディオスらの図像の一部が残る。 『キリストと皇帝』(10世紀初頭?) ナルテクスから本堂への中央入り口上部にあるモザイク画。この中央入り口は皇帝の典礼用にのみ使われるもので、かつては別のモザイク画があった。今日見ることのできるモザイクは、キリストを取り囲むように大天使と聖母マリアの2つのメダイヨンが配置され、キリストに礼拝を行う皇帝が画かれている。これがいつ、誰が作成させたのか、皇帝が誰であるのかということについては銘文がなく、テオフィロス説、レオーン6世説など諸説あるが定かではない。 『聖母子、ユスティニアヌス1世とコンスタンティヌス1世』(10世紀後半) 西南の玄関からナルテクスへの入り口上部にあるモザイク画。中央に立つ聖母子に、向かって左側のユスティニアヌスがアヤソフィアを、右側のコンスタンティヌスがコンスタンティノープルの街をそれぞれ捧げている図が描かれている。作成時期や動機については不明である。 『キリストと皇帝コンスタンティノス9世、皇后ゾエ』(1042年から1055年頃) 南側2階廊に残る。モザイクの下部は失われているが、銘文から人物が特定できる。この図像は、もともとゾエが最初に結婚したロマノス3世によって寄進されたものだと考えられるが、ゾエが後にミカエル4世、コンスタンティノス9世と2度再婚しているため、夫である皇帝の顔や銘文は、恐らくその都度作り直された。今日でもその跡ははっきりとわかる。ゾエの顔とキリストの顔にも修正された跡があるが、なぜこの部分にまで修正を施さねばならなかったのかについては、諸説ある。コンスタンティノス9世は、マンガナのハギオス・ゲオルギオス聖堂建設やエルサレムの聖墳墓聖堂の修復など、莫大な国家予算を聖堂の装飾や建設に注ぎ込んだ。 『聖母子と皇帝ヨハネス2世コムネノス、皇后エイレーネー(イリニ)』(1122年から1134年頃) 12世紀に作成された、コンスタンティノープルに残る唯一のモザイク画。12世紀に東ローマ帝国領内で作成されたモザイクは、今日ほとんど残っていないため、貴重である。図像の配置や銘文は、側にある『キリストと皇帝コンスタンティノス9世、皇后ゾエ』に影響を受けていることがわかる。すぐ横の柱側面には、彼の長男アレクシオスの図像もある。 『デイシス』(1260年頃) 元々は2階廊の壁面いっぱいに画かれたものであろうが、下部はほとんど失われている。それまでのモザイク画に比べてキリストの顔が立体的に描かれているのが特徴。そのほかにも、南窓からはいる光を効果的に利用するような工夫が成されているため、ビザンティン美術の最高傑作とされる。ミカエル8世パレオロゴスがラテン帝国に奪われていたコンスタンティノープルを奪回したことを記念して作られたとする説が有力であるが、文献がないため詳細は不明である。 『エンリコ・ダンドロの墓碑』(1205年) ラテン帝国の時代に造られたもので、デイシスと向かいあう位置の壁面近くにある。「狐」と呼ばれ第四次十字軍を巧みに操ったエンリコ・ダンドロの墓碑。これはジョフロワ・ド・ヴィルアルドゥアンの『コンスタンティノープル征服記』にも記されている。遺骨と遺品については1453年にオスマン帝国の皇帝メフメト2世によってヴェネツィア共和国に返還された。 登録基準 出典:グーグルマップ トプカプ宮殿1へつづく |