シルクロードの今を征く Now on the Silk Road トルコ2 歴史 青山貞一 Teiichi Aoyama 池田こみち Komichi Ikeda 共編 掲載月日:2015年1月23日 更新:2019年4月~6月 独立系メディア E-wave Tokyo 無断転載禁 |

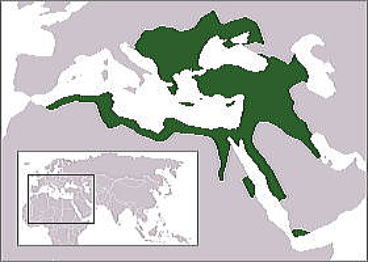

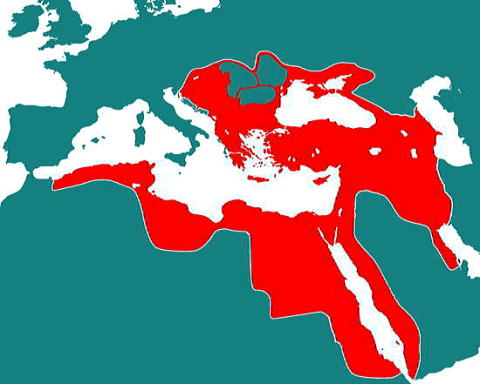

| 総合メニュー(西アジア) トルコ・歴史 トルコ1 トルコ2 トルコ3 第四回十字軍 オスマン調文化 次はトルコの歴史です。 ◆トルコ 歴史  ハットゥシャ遺跡 China Crisis - 投稿者自身による作品 : Photo taken during our holidays in Turkey., CC 表示-継承 2.0, リンクによる Source:Wikimedia Commons アナトリアには旧石器時代(1万1000年から60万年前)からの遺跡が存在します。紀元前2000年末ごろから鉄を作る技術が中近東世界に広がりました。この地域が鉄器時代に入ったと考えられています。 トルコの国土の大半を占めるアジア側のアナトリア半島(小アジア)とトルコ最大の都市であるヨーロッパ側のイスタンブールは、古代からヒッタイト・フリュギア・リディア・東ローマ帝国(ビザンツ帝国)など様々な民族・文明が栄えた地です。 一方、北アジアではトルコ(テュルク)系民族として突厥が552年にモンゴル系民族の支配から独立しました。 現在のトルコ共和国ではこれをもってトルコの最初の建国とみなしています。その後、東西に分裂し、中央アジアのアラル海東岸に割拠した西突厥の部族のひとつから部族長トゥグリル・ベグが出て西進を始め、ボハラ地方を部族で占領しセルジューク朝を成立させました。 さらに西進して1055年バグダッドに入城、アッバース朝のカリフよりスルタンに指名されました。事実上アッバース朝に変わってセルジューク朝がメソポタミアの支配者となります。 しかし、東アジアで覇権争いに敗れた契丹系の西遼が中央アジアに移動し、父祖の土地を占領すると、これと争って大敗し急激に衰え、のちにフラグの侵攻を受けて滅亡します。また中央アジアのトルコ系部族集団は、さらにウイグル系民族に圧迫されてイラン(ペルシャ)北部、カスピ海東岸の隅地に逃亡し歴史の記録から消えます。 11世紀に、トルコ系のイスラム王朝、セルジューク朝の一派がアナトリアに立てたルーム・セルジューク朝の支配下で、ムスリム(イスラム教徒)のトルコ人が流入するようになり、土着の諸民族と対立・混交しつつ次第に定着して行きました。 これら群小トルコ系君侯国はチンギスハーンの孫フラグのバグダッド占領、イルハーン帝国成立後もアナトリア西端に割拠して生き残り、そのひとつから発展したオスマン朝は、15世紀にビザンツ帝国を滅ぼしてイスタンブールを都とし、東はアゼルバイジャンから西はモロッコまで、北はウクライナから南はイエメンまで支配する大帝国を打ち立てます。 モンゴル系のティムールにアンゴラ(アンカラ)の戦いで敗れ一時滅亡しますが、アナトリア南部の険によって抵抗し命脈を保った一族が、ティムールの死後オスマン朝を復興しました。 オスマン帝国は、テュルク系(後のトルコ人)のオスマン家出身の君主(皇帝)を戴く多民族帝国です。英語圏ではオットマン帝国 (Ottoman Empire) と表記されます。 15世紀には東ローマ帝国を滅ぼしその首都であったコンスタンティノポリスを征服し、この都市を自らの首都とした(オスマン帝国の首都となったこの都市は、やがてイスタンブールと通称されるようになります)。 このオスマン帝国は、テュルク系(後のトルコ人)のオスマン家出身の君主(皇帝)を戴く多民族帝国です。英語圏ではオットマン帝国 (Ottoman Empire) と表記されます。 15世紀には東ローマ帝国を滅ぼしてその首都であったコンスタンティノープル(後のイスタンブール)を征服、この都市を自らの首都としました。17世紀の最大版図は中東からアフリカ・欧州に著しく拡大し、東西はアゼルバイジャンからモロッコに至り、南北はイエメンからウクライナ、ハンガリーに至る広大な領域に及びました。 以下はオスマン帝国の17世紀における最大版図です。 下図のように東西はアゼルバイジャンからモロッコに至り、南北はイエメンからウクライナ、ハンガリー、チェコスロバキアに至る広大な領域に及びました。  1683年、膨張の極みに達したオスマン帝国の最大版図。 最近の研究ではこの時代のバルカン半島を「パクス・オトマニカ」の下で統合と共存、平和を享受していたとみる傾向にある。 パブリック・ドメイン, リンク Source:Wikimedia Commons  オスマン帝国の最大領土(1683年) Source:Wikimedia Commons オスマン帝国の概要 アナトリア(小アジア)の片隅に生まれた小君侯国から発展したイスラム王朝であるオスマン朝は、やがて東ローマ帝国などの東ヨーロッパキリスト教諸国、マムルーク朝などの西アジア・北アフリカのイスラム教諸国を征服して地中海世界の過半を覆い尽くす世界帝国たるオスマン帝国へと発展しました。 その出現は西欧キリスト教世界にとって「オスマンの衝撃」であり、15世紀から16世紀にかけてその影響は大きかったといえます。宗教改革にも間接的ながら影響を及ぼし、神聖ローマ帝国のカール5世が持っていた西欧の統一とカトリック的世界帝国構築の夢を挫折させる主因となりました。 そして、「トルコの脅威」に脅かされた神聖ローマ帝国は「トルコ税」を新設、中世封建体制から絶対王政へ移行することになり、その促進剤としての役割を務めました。ピョートル1世がオスマン帝国を圧迫するようになると、神聖ローマがロマノフ朝を支援して前線を南下させました。 19世紀中ごろに英仏が地中海規模で版図分割を実現しました。オスマン債務管理局が設置された世紀末から、ドイツ帝国が最後まで残っていた領土アナトリアを開発しました。このような経緯から、オスマン帝国は中央同盟国として第一次世界大戦に参戦し敗れました。 敗戦後の講和条約のセーブル条約は列強によるオスマン帝国の解体といえる内容だったために同条約に反対する勢力が、アンカラに共和国政府を樹立し、1922年にはオスマン家のスルタン制度の廃止を宣言、メフメト6世は亡命した。1923年には「アンカラ政府」が「トルコ共和国」の建国を宣言し、1924年にはオスマン家のカリフ制度の廃止も宣言。結果、アナトリアの国民国家トルコ共和国に取って代わられました。 オスマン帝国のその後 19世紀、衰退を示し始めたオスマン帝国の各地ではナショナリズムが勃興して諸民族が次々と独立しました。帝国はオスマン債務管理局を通して列強に財政主権を握られ、第一次世界大戦で敗北しました。こうしてオスマン帝国は英仏伊、ギリシャなどの占領下に置かれ、完全に解体されました。 中でもギリシャは、自国民居住地の併合を目指してアナトリア内陸部深くまで進攻しました。また、東部ではアルメニア国家が建設されようとしていました。これらに対してトルコ人ら(旧帝国軍人や旧勢力、進歩派の人)は1919年5月、国土・国民の安全と独立を訴えて武装抵抗運動を起こしました(トルコ独立戦争)。 1920年4月、アンカラに抵抗政権を樹立したムスタファ・ケマル(アタテュルク)のもとに結集して戦い、1922年9月、現在のトルコ共和国の領土を勝ち取りました。 1923年、アンカラ政権はローザンヌ条約を締結して共和制を宣言しました。翌1924年にオスマン王家のカリフをイスタンブールから追放し、西洋化による近代化を目指すイスラム世界初の世俗主義国家トルコ共和国を建国しました。シャリーアは国法としての地位を喪失しました。トルコは大陸法だけでなく、アメリカ合衆国などからの直接投資も受け入れることになりました。 第二次世界大戦後、ソ連に南接するトルコは、反共の防波堤として西側世界に迎えられ、1952年にはNATOに、また1961年にはOECDに加盟しました。NATOとOECD加盟の間は西陣営内で経済戦争が起こっていました(セカンダリー・バンキング)。 1956年ごろ、トルコはユーロバンクの資金調達先となったため外貨準備を著しく減らしました。これを輸出で補うため単位作付面積あたりの綿花収穫量を急速に伸ばしましたが、ソ連がすでに1944年から輸出量を世界でもっとも急ピッチに増産していました。1952年に暴落した価格で南米諸国とも競争するトルコは、機関化する1980年代まで外貨準備を十分に確保することができませんでした。 国父アタテュルク以来、トルコはイスラムの復活を望む人々などの国内の反体制的な勢力を強権的に政治から排除しつつ、西洋化に邁進してきました(ヨーロッパ評議会への加盟、死刑制度の廃止、経済市場の開放と機関化)。その最終目標であるEUへの加盟にはクルド問題やキプロス問題、ヨーロッパ諸国の反トルコ・イスラム感情などが障害となっています。 また、キリスト教(正教会)を国教とするアルメニア共和国とも緊張した関係が続いています。アルメニアの民族派はトルコ東南部を西アルメニアだと主張して返還を求めています。ナブッコ・パイプラインの拡張に関わる国際問題となっています。 国際関係 外交面では北大西洋条約機構(NATO)加盟国です。また、NATO加盟国としては唯一、非欧米軍事同盟である上海協力機構の対話パートナーであり、中露との軍事協力も行うなど、もはや西側一辺倒の外交路線では多極化外交をおこなっています。 トルコとヨーロッパ トルコ政府の公式見解では自国をヨーロッパの国としており、現代では経済的・政治的にヨーロッパの一員として参加しつつあります。トルコはヘルシンキ宣言に署名しています。2002年に政権についた公正発展党は、イスラム系を中心とする政党ながら軍との距離を慎重に保って人権問題を改善する改革を進めてきました。2004年には一連の改革が一応の評価を受け、条件つきではあるものの欧州委員会によって2005年10月からの欧州連合への加盟交渉の開始が勧告されました。現在、国内世論と戦いながら加盟申請中です。なお、加盟基準であるコペンハーゲン基準については現在議論が行われています。 トルコとアジア トルコの国土の96%がアジアのアナトリア半島にあり、人口でもアジア側が9割弱を占めます。 首都アンカラはアジア側に位置し、最大の都市であるイスタンブールはアジアとヨーロッパにまたがる海峡都市です。 歴史的にもセルジューク朝をはじめイラン(ペルシャ)やイラクの影響が強いと言えます。 日本の公式見解では、中東アジアの国として分類されている。 日本国との関係 1890年(明治23年)に、現在の和歌山県東牟婁郡串本町沖で発生したエルトゥールル号遭難事件で日本の対応が評価されたことなどから、両国の友好関係が築かれています。 日本には多くのトルコ友好協会があり、トルコとの交流が積極的に行われている。 ギリシャとの関係 隣国のギリシャとは緊張関係が続いています。古くはギリシャ人国家であった東ローマ帝国が現在のトルコにあたる地域を支配していましたが、やがてオスマン帝国がそれを滅ぼし支配下に置きました。 その後、19世紀初頭に列強の後押しでギリシャが独立し、「大ギリシャ主義」を掲げて衰退の進むオスマン帝国からの領土奪回を目論みました。バルカン戦争、第1次世界大戦後に領土をめぐる希土戦争が起こり、ギリシャとトルコの住民交換で解決されました。しかし、当時イギリスの植民地だったキプロス島の帰属は決められなかったため、キプロス独立後にキプロスと北キプロスに分裂しました。 アルメニア共和国との関係 隣国のアルメニア共和国とは緊張関係が続いています。アルメニアの民族派がヴァン県などトルコ東南部をアルメニア人の奪われた土地だと主張しています。 一部のアルメニア人の反トルコ主義や西アルメニアの返還の主張にはトルコの保守層の警戒感を招いています。もともと、アルメニア王国とトルコの国境は時代により大きく変化しており、国民国家の概念が成立する前から対立が続いていました。またトルコはイスラーム信者が多く、アルメニアにはキリスト教を国教にしている宗教対立の側面もあります。 地理 トルコの地形図 国土はヨーロッパ州とアジア州にまたがり、北の黒海と南のエーゲ海・地中海をつなぐボスポラス海峡・マルマラ海・ダーダネルス海峡によって隔てられる。面積は日本の2倍で、北緯35度から43度、東経25度から45度に位置し、東西1,600キロ、南北800キロに及ぶ。アナトリア半島は中央に広大な高原と海沿いの狭小な平地からなり、高原の東部はチグリス川・ユーフラテス川の源流である。東部イラン国境近くにはヴァン湖とアララト山(国内最高峰で休火山、標高5,137メートル)がある。 トルコは国内に多くの断層を持つ地震国であり、近年では、1999年のイズミット地震でマルマラ海沿岸の人口密集地が大規模な被害を受けた。なお、ほかの地震国の多くと同様、国内に数多くの温泉が存在し、中にはヒエラポリス-パムッカレなど世界遺産の中に存在するものもある。 気候 中近東という位置や地中海やエーゲ海からくる印象から、一般に温暖な印象であるが、沿岸地域を除くと冬は寒冷な国である。エーゲ海・地中海沿岸地方は温暖で、ケッペンの気候区分では地中海性気候に属し、夏は乾燥していて暑く、冬は温暖な気候で保養地となっている。 イスタンブールのあるマルマラ海周辺やヨーロッパトルコ地域は地中海性気候と温暖湿潤気候の中間に属し、夏は他地域よりは涼しく、冬は比較的寒くなり雪も降る。 黒海沿岸地方は温暖湿潤気候に属し、年間を通じトルコ降水量が最多である。深い緑に覆われている。 国土の大半を占める内陸部は大陸性気候で寒暖の差が激しく乾燥しており、アンカラなどの中部アナトリア地方はステップ気候や高地地中海性気候に属する。夏は乾燥していて非常に暑くなるが、冬季は積雪も多く、気温が−20°C以下になることも珍しくない。 東部アナトリア地方は亜寒帯に属し、冬は非常に寒さが厳しく、東部の標高1,500mを超えるような高原地帯では1月の平均気温は−10°Cを下回る。標高1,757mにあるエルズルムでは気温がしばしば−30°Cを下回り、−40°Cに達することもある酷寒地である。 ヴァン県のチャルディラーン(Çaldıran)では、1990年1月9日にトルコ国内最低となる−46.4°Cを記録している。高温記録としては1993年8月14日にシリア国境に近いマルディン県のコジャテプ(Kocatepe)で48.8°Cを記録している[24]。 トルコ各地の平年値(統計期間:1960年 - 2012年、出典:トルコ気象庁) 平年値 (月単位) マルマラ地方 エーゲ海地方 地中海地方 中央アナトリア地方 エディルネ イスタンブール ブルサ イズミル デニズリ アンタルヤ アダナ カフラマンマラシュ アンカラ コンヤ カイセリ エスキシェヒル スィヴァス ヨズガト 地方行政区分 トルコの地方行政区分図。白線は県を、配色は地方を表すエーゲ海地方(■)、マルマラ地方(■)、地中海地方(■)、南東アナトリア地方(■)、東アナトリア地方(■)、中央アナトリア地方(■)、黒海地方(■) 詳細は「トルコの地方行政区画」を参照 トルコの地方行政制度はオスマン帝国の州県制をベースとしてフランスに範をとり、全土を県(il)と呼ばれる地方行政区画に区分している。1999年以降の県の総数は81である。各県には中央政府の代理者として知事(vali)が置かれ、県の行政機関(valilik)を統括する。県行政の最高権限は4年任期で民選される県議会が担い、県知事は県議会の決定に従って職務を遂行する。 県の下には民選の首長を有する行政機関(belediye)をもった市(şehir)があり、郡の下には自治体行政機関のある市・町(belde)と、人口2000人未満で自治体権限の弱い村(köy)がある。イスタンブール、アンカラなどの大都市行政区(büyük şehir)は、市の中に特別区に相当する自治体とその行政機関(belediye)を複数持ち、都市全体を市自治体(büyük şehir belediyesi)が統括する。 主要都市 詳細は「トルコの都市の一覧」を参照 トルコの都市人口率は2003年時点で 66.3%であり、世界平均より20ポイント高く、比較的都市への人口集中が進んでいるといえる。三大都市圏として2大陸にまたがるイスタンブール(都市的地域人口1,137万2,000人、2007年)、首都アンカラ(372万9,000人)、港湾都市イズミル(264万9,000人)が挙げられる。そのほか、都市的地域人口が100万人を超える都市としては、ブルサ(156万2,000人)とアダナ(153万人)があり、また同50万人を超える都市は、ガズィアンテプ、コンヤ、アンタルヤ、カイセリ、メルシン、エスキシェヒル、ディヤルバクル、サムスンである。このうち、アナトリア高原など山岳部に位置する都市は、アンカラ、ガズィアンテプ、コンヤ、ディヤルバクル、カイセリである。国の東部には小規模な都市が目立ち、特に東北部、または黒海沿岸には都市への人口の集中があまり見られない。 アンカラ - 首都 イスタンブール - 最大の都市 アクサライ アダナ アンタキヤ アンタルヤ イズニク イズミル ヴァン エディルネ エスキシェヒル エルズィンジャン エルズルム カイセリ ガズィアンテプ カルス ギョレメ クシャダス コンヤ サフランボル サムスン スィヴァス ダルヤン チャナッカレ ディヤルバクル デニズリ トラブゾン ネヴシェヒル ブルサ ベルガマ ボル ユルギュップ トルコの国土 経済 トルコ最大の都市、イスタンブール 詳細は「トルコの経済」を参照 IMFによると、2013年のトルコのGDPは8,200億ドル(約88兆円)で、世界第18位である。1人あたりのGDPは1万721ドルで、世界平均を若干上回る[1]。産業は近代化が進められた工業・商業と、伝統的な農業からなり、農業人口が国民のおよそ40%を占める。漁業は沿岸部では比較的盛んであるが、エーゲ海ではギリシャ領の島々がトルコ本土のすぐ近くに点在しているため、領海・排他的経済水域や公海上の漁獲量をめぐる国際問題が起きることもある。 工業 工業は軽工業が中心で、繊維・衣類分野の輸出大国である。近年では、世界の大手自動車メーカーと国内の大手財閥との合弁事業が大きな柱となっており、ヨーロッパ向け自動車輸出が有力な外貨獲得源になっている。具体的には、国内最大の財閥であるサバンジュ財閥と日本のトヨタ自動車、国内2位の財閥であるコチ財閥とイタリアのフィアット、国内4位の財閥であるオヤック財閥とフランスのルノーが挙げられる。また、コチ財閥のアルチェリッキ・ベコ、ゾルル財閥のヴェステルなど、家電・エレクトロニクス部門の成長も期待されている。工業化が進んでいるのは北西部のマルマラ海沿岸地域が中心である。 観光 ロシア連邦を含むヨーロッパ諸国などから訪れる観光客は、経常収支が赤字であるトルコにとって貴重な外貨収入源となっている。外国人観光客数は2014年のピークで3,683万人。その後、シリア内戦に誘発された相次ぐテロ事件やロシア軍爆撃機撃墜事件(2015年)、2016年トルコクーデター未遂事件が起きたため2016年は約2,500万人に減ったものの、2017年以降は回復している。 空路のほか、クルーズ客船も利用されている[25]。エーゲ海沿岸地域やイスタンブール、内陸のカッパドキアなどが観光地として人気が高い。 農業 地中海に面する西部と首都アンカラ周辺地域以外では農業の比重が大きい。特に東部では、地主制がよく温存されているなど経済近代化の立ち遅れが目立ち、農村部の貧困や地域間の経済格差が大きな問題となっている。 鉱業 トルコの国土は鉱物資源に恵まれている。有機鉱物資源では石炭の埋蔵量が多い。2002年の時点では亜炭・褐炭の採掘量が6,348万トンに達した。これは世界シェアの7.0%であり、世界第6位に位置する。しかしながら高品位な石炭の生産量はこの20分の1過ぎない。原油(252万トン)と天然ガス(12千兆ジュール)も採掘されている。 金属鉱物資源では、世界第2位の産出量の(200万トン、世界シェア17.9%)マグネシウムをはじめ、アンチモン、金、鉄、銅、鉛、ボーキサイトなどの鉱物を産出する。 しかしながら、石炭は発電など燃料として国内で消費し、マグネシウムの国際価格が低迷していることから、同国の輸出に占める鉱物資源の割合は低く、4%程度(2002年時点)に過ぎない。 石油・天然ガスについては黒海で開発を進め、2002年の段階から生産を始めていたが、近年石油は100億バレル、ガスは1兆5千億立方メートルと莫大な埋蔵量であることが分かった。これにより2023年から40年間にわたって、国内消費分を賄うことができるようになるとの見通しである。 経済成長 100トルコリラ 1990年代の後半から経済は低調で、政府は巨額の債務を抱え、国民は急速なインフレーションに悩まされていた。歴代の政権はインフレの自主的な抑制に失敗し、2000年からIMFの改革プログラムを受けるに至るが、同年末に金融危機を起こした。この結果、トルコリラの下落から国内消費が急激に落ち込んだ。 2002年以後は若干持ち直し、実質GNP成長率は5%以上に復調、さらに同年末に成立した公正発展党単独安定政権の下でインフレの拡大はおおよそ沈静化した。2005年1月1日には100万トルコリラ(TL)を1新トルコリラ(YTL)とする新通貨を発行し、実質的なデノミネーションが行われた。なお2009年より、新トルコリラは再び「トルコリラ」という名称に変更されている。 近年のGDP成長率は2010年9.2%、2011年8.5%、2012年2.2%となっている[26]。 貿易 色と面積で示したトルコの輸出品目 トルコの貿易は慢性的に赤字が続いている。2003年時点では輸出466億ドルに対し、輸入656億ドルであった。ただし、サービス収支、たとえば観光による収入(90億ドル、2002年)、所得収支、たとえば海外の出稼ぎからの送金などが多額に上るため、経常収支はほぼバランスが取れている。 輸出・輸入とも過半数を工業製品が占める。世界第2位の生産量を占める毛織物のほか、毛糸、綿糸、綿織物、化学繊維などの生産量がいずれも世界の上位10位に含まれる、厚みのある繊維産業が輸出に貢献している。衣料品を輸出し、機械類を輸入するという構造である。 輸出品目では工業製品が 83.2%を占め、ついで食料品9.9%、原材料・燃料5.0%である。工業製品では衣類21.1%、繊維・織物 11.1%、自動車10.5%、電気機械8.6%が主力であり、鉄鋼も輸出している。輸出相手国はヨーロッパ圏が主力であり、ドイツ 15.8%、アメリカ合衆国7.9%、イギリス7.8%、イタリア6.8%、フランス6.0%の順である。日本に対する最大の輸出品目はマグロ(21.7%)、ついで衣料品である。 輸入品目でも工業製品が65.9%に達する。ついで原材料・燃料21.3%、食料品4.0%である。品目別では機械類13.4%、電気機械9.2%、自動車7.7%、原油6.9%、繊維・織物5.0%である。輸入相手国も欧州が中心で、ドイツ13.6%、イタリア7.9%、ロシア7.9%、フランス6.0%、イギリス5.0%の順である。日本からの最大の輸入品目は乗用車(12.1%)、ついで自動車用部品である。 モスクへつづく |