シルクロードの今を征く Now on the Silk Road シャラフ・ラシドフ氏の銅像 青山貞一 Teiichi Aoyama 池田こみち Komichi Ikeda 掲載月日:2015年3月9日 独立系メディア E-wave Tokyo 無断転載禁 |

シルクロードの今を征く Now on the Silk Road シャラフ・ラシドフ氏の銅像 青山貞一 Teiichi Aoyama 池田こみち Komichi Ikeda 掲載月日:2015年3月9日 独立系メディア E-wave Tokyo 無断転載禁 |

| 総合メニュー(中央アジア) 首都タシケントへ 到着、一旦ホテルへ 国会議事堂 アミール・ティムール広場 アミール・ティムール博物館 ウズベキスタン外務省迎賓館 プロムナードギャラリー シャラフ・ラシドフ銅像 ウズベキスタン国立歴史博物館 ナボイ・オペラ・バレイ劇場 ヤッカサライ墓地 国立応用美術館 夕暮れの独立広場 予備調査を終わって ◆シャラフ・ラシドフ氏の銅像 この先の公園の中に、下の写真のような銅像がありました。  撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2015-3-4 銅像にある字を拡大すると以下の通りです。ウズベック後、ギリシャ語あるいはロシア語のようです。  撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2015-3-4 その後、鷹取さんが調べてくれたところ、シャラフ・ラシドフ氏の銅像であることがわかりました。ソ連時代のこの種のものが破壊されている中、残されていたことになります。もっぱら、現在の大統領も先に報告したように、ウズベク・ソビエト社会主義共和国大統領であったイスラム・カリモフが独立以来その職にあります。

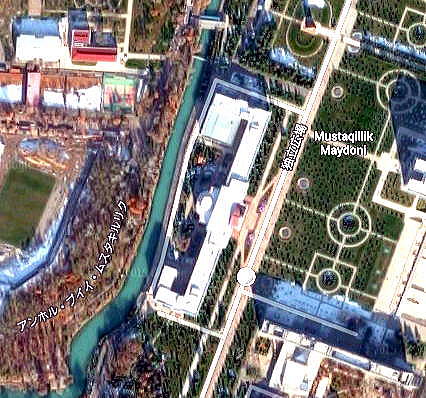

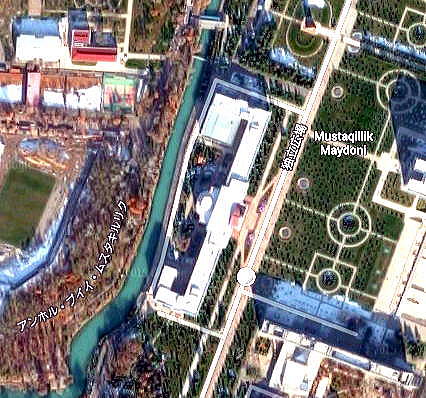

◆巨大な建築物 = ウズベキスタンの行政省庁ビル なお、このあたりから西の独立広場(Mustаqillik mаydоni)を見ると、これまたものすごく横長の立派な白い建築物が見えました。  出典:グーグルアース 帰国後、あるガイドブックを調べて見ると、コンサートホールとありました。コンサートホールにしてはあまりにも巨大すぎますが、これもソ連時代の建築物かも知れません。 さらに調べてゆくと、独立広場にあるこの巨大な建築物は、ウズベキスタンの行政省庁のビルであることが分かりました。  タシケントにあった巨大な建築物。行政省庁ビル 撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2015-3-4  タシケントにあった巨大な建築物。行政省庁ビル 出典:Wikipedia ◆ウズベキスタン国立歴史博物館 途中、ナボイ劇場近くに以下の写真の建物を見つけました。これはウズベキスタンの国立歴史博物館でした。時間があれば、ぜひ、入館してみたかった博物館です。  ウズベキスタンの国立歴史博物館 撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2015-3-4  ウズベキスタンの国立歴史博物館 撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2015-3-4  ウズベキスタンの国立歴史博物館 撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2015-3-4

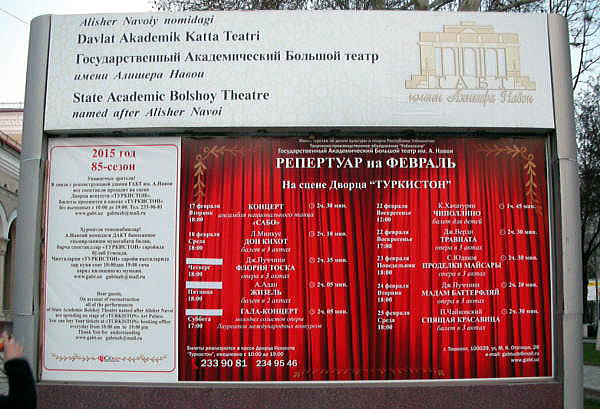

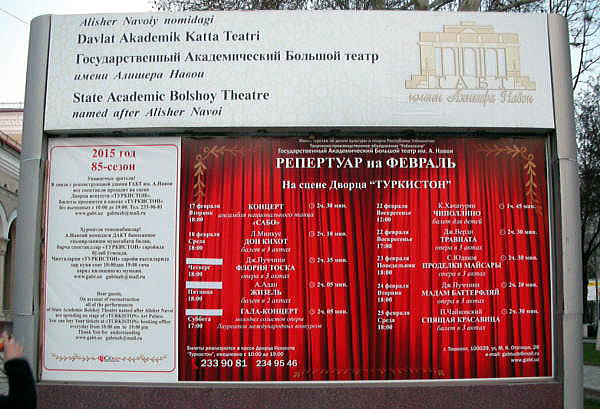

そしてついに、探していたナボイ劇場です。 ◆ナボイ・オペラ・バレイ劇場 その後、やっとのことで、国立歴史博物館とウズベキスタン航空本社ビルのすぐ隣に、日本兵が強制労働で建築に駆り出されたというナボイ・オペラ・バレイ劇場を発見しました。 何と、劇場は思った以上に大きく、立派などっしりとした建築物です。ただ、改修で劇場の中は見られませんでしたが、70年前、ソ連の捕虜となった日本人が強制労働で関わったとされるこのナボイ劇場がかくも重厚で装飾に満ちた建築物にで会え感激しました。  撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2015-3-4 劇場は現役で使われていますが、弦境州工事中でした。  撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2015-3-4  撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2015-3-4  撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2015-3-4 下はトリップアドバイザーから情報提供されましたナボイ劇場の内部の貴重な写真です。  タシュケント・ナボイ劇場の内部の写真 (トリップアドバイザー提供)

以下、今回は時間の関係で行けませんでしたが、ウズベキスタン大使館のパンフレットにありましたみどころ所を情報提供しておきます。 ◆ヤッカサライ墓地 ウズベキスタンの首都タシュケントに日本人抑留者の墓地があり、この墓地がタシケント日本人墓地と呼ばれています。 場所は市の南東地区、ヤッカサライ(Yakkasaray(en:Yakkasaray))通りに位置する公営墓地の一角に、ドイツ人墓地が隣接しています。 太平洋戦争終戦直後、中国東北地方(満洲)や樺太に駐留していた日本兵約57.5万人が、武装解除投降後、捕虜としてソヴィエト連邦により強制的にソビエト連邦内のシベリアや中央アジア地域、遠くはコーカサス地方、ウクライナ等へ連行され、強制的に労働を強いられました。 中央アジア地域のウズベキスタンにも約2万3千名の日本軍捕虜が移送され、ウズベキスタン各地で建設事業に従事する長期的な抑留生活を送り、日ソ間の国交が回復(日ソ共同宣言)され、帰国する1956年までの間に884名(2010年1月現在)が亡くなっています。 このヤッカサライにある日本人墓地は、タシケント地区及びウズベキスタン各地で亡くなった抑留日本人共同墓地です。  ウズベキスタンの首都タシュケントにある日本人抑留者の墓地 出典:Wikipedia ◆ウズベキスタン国立応用美術館 1927年にタシュケントにおいてウズベク・ソビエト社会主義共和国国内の芸術家が集まり展覧会が開催されました。以降、この展覧会は定期的に開催されるようになり、「ウズベキスタン国立展覧会」として開催されるようになりました。 その後、展覧会で展示される対象は手作りの刺繍工芸、木彫りの彫刻、絨毯、宝石など応用美術の様々な分野へと拡大されてゆきました。 この展覧会で展示された美術品を集め、ウズベキスタン工芸美術館が1937年7月に設立されました。 1960年、ウズベキスタン工芸美術館はウズベキスタン応用美術常設展示館へと改名されました。 1997年、美術館はウズベキスタン共和国文化省の管轄下に入り、ウズベキスタン国立応用美術館へと改名されました。 館内では、ドゥッピ (Do'ppi) などの伝統衣装の帽子、ネックレスや髪飾りなどの貴金属製品などが展示されています。 館内は伝統工芸を展示している区画、20世紀に制作された絨毯や帽子などの伝統衣装を展示している区画、現代美術との融合により新たな創作を行なっている作品群のある区画の3つの区画に分かれています。 館内スペースの関係から7,000点以上の美術品を展示することはできないものの、職人の製作のもと収集品は増加しています。  ウズベキスタン国立応用美術館 出典:Wikipedia

上記のように、ナボイ劇場を視察した時点で、すでに夕闇が迫っていました。 夕暮れの独立広場から見た馬に乗ったティムール像越しに見た国会議事堂は今まで世界の都市で見たことがないほど夢のような景観です。  お月様も参加し、大変幻想的な写真となりました。 撮影:池田こみち Nikon Coolpix S6400 2015-3-4 この先の公園の中に、下の写真のような銅像がありました。  撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2015-3-4 銅像にある字を拡大すると以下の通りです。ウズベック後、ギリシャ語あるいはロシア語のようです。  撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2015-3-4 その後、鷹取さんが調べてくれたところ、シャラフ・ラシドフ氏の銅像であることがわかりました。ソ連時代のこの種のものが破壊されている中、残されていたことになります。もっぱら、現在の大統領も先に報告したように、ウズベク・ソビエト社会主義共和国大統領であったイスラム・カリモフが独立以来その職にあります。

◆巨大な建築物 = ウズベキスタンの行政省庁ビル なお、このあたりから西の独立広場(Mustаqillik mаydоni)を見ると、これまたものすごく横長の立派な白い建築物が見えました。  出典:グーグルアース 帰国後、あるガイドブックを調べて見ると、コンサートホールとありました。コンサートホールにしてはあまりにも巨大すぎますが、これもソ連時代の建築物かも知れません。 さらに調べてゆくと、独立広場にあるこの巨大な建築物は、ウズベキスタンの行政省庁のビルであることが分かりました。  タシケントにあった巨大な建築物。行政省庁ビル 撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2015-3-4  タシケントにあった巨大な建築物。行政省庁ビル 出典:Wikipedia ◆ウズベキスタン国立歴史博物館 途中、ナボイ劇場近くに以下の写真の建物を見つけました。これはウズベキスタンの国立歴史博物館でした。時間があれば、ぜひ、入館してみたかった博物館です。  ウズベキスタンの国立歴史博物館 撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2015-3-4  ウズベキスタンの国立歴史博物館 撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2015-3-4  ウズベキスタンの国立歴史博物館 撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2015-3-4

そしてついに、探していたナボイ劇場です。 ◆ナボイ・オペラ・バレイ劇場 その後、やっとのことで、国立歴史博物館とウズベキスタン航空本社ビルのすぐ隣に、日本兵が強制労働で建築に駆り出されたというナボイ・オペラ・バレイ劇場を発見しました。 何と、劇場は思った以上に大きく、立派などっしりとした建築物です。ただ、改修で劇場の中は見られませんでしたが、70年前、ソ連の捕虜となった日本人が強制労働で関わったとされるこのナボイ劇場がかくも重厚で装飾に満ちた建築物にで会え感激しました。  撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2015-3-4 劇場は現役で使われていますが、弦境州工事中でした。  撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2015-3-4  撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2015-3-4  撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2015-3-4 下はトリップアドバイザーから情報提供されましたナボイ劇場の内部の貴重な写真です。  タシュケント・ナボイ劇場の内部の写真 (トリップアドバイザー提供)

以下、今回は時間の関係で行けませんでしたが、ウズベキスタン大使館のパンフレットにありましたみどころ所を情報提供しておきます。 ◆ヤッカサライ墓地 ウズベキスタンの首都タシュケントに日本人抑留者の墓地があり、この墓地がタシケント日本人墓地と呼ばれています。 場所は市の南東地区、ヤッカサライ(Yakkasaray(en:Yakkasaray))通りに位置する公営墓地の一角に、ドイツ人墓地が隣接しています。 太平洋戦争終戦直後、中国東北地方(満洲)や樺太に駐留していた日本兵約57.5万人が、武装解除投降後、捕虜としてソヴィエト連邦により強制的にソビエト連邦内のシベリアや中央アジア地域、遠くはコーカサス地方、ウクライナ等へ連行され、強制的に労働を強いられました。 中央アジア地域のウズベキスタンにも約2万3千名の日本軍捕虜が移送され、ウズベキスタン各地で建設事業に従事する長期的な抑留生活を送り、日ソ間の国交が回復(日ソ共同宣言)され、帰国する1956年までの間に884名(2010年1月現在)が亡くなっています。 このヤッカサライにある日本人墓地は、タシケント地区及びウズベキスタン各地で亡くなった抑留日本人共同墓地です。  ウズベキスタンの首都タシュケントにある日本人抑留者の墓地 出典:Wikipedia ◆ウズベキスタン国立応用美術館 1927年にタシュケントにおいてウズベク・ソビエト社会主義共和国国内の芸術家が集まり展覧会が開催されました。以降、この展覧会は定期的に開催されるようになり、「ウズベキスタン国立展覧会」として開催されるようになりました。 その後、展覧会で展示される対象は手作りの刺繍工芸、木彫りの彫刻、絨毯、宝石など応用美術の様々な分野へと拡大されてゆきました。 この展覧会で展示された美術品を集め、ウズベキスタン工芸美術館が1937年7月に設立されました。 1960年、ウズベキスタン工芸美術館はウズベキスタン応用美術常設展示館へと改名されました。 1997年、美術館はウズベキスタン共和国文化省の管轄下に入り、ウズベキスタン国立応用美術館へと改名されました。 館内では、ドゥッピ (Do'ppi) などの伝統衣装の帽子、ネックレスや髪飾りなどの貴金属製品などが展示されています。 館内は伝統工芸を展示している区画、20世紀に制作された絨毯や帽子などの伝統衣装を展示している区画、現代美術との融合により新たな創作を行なっている作品群のある区画の3つの区画に分かれています。 館内スペースの関係から7,000点以上の美術品を展示することはできないものの、職人の製作のもと収集品は増加しています。  ウズベキスタン国立応用美術館 出典:Wikipedia

上記のように、ナボイ劇場を視察した時点で、すでに夕闇が迫っていました。 夕暮れの独立広場から見た馬に乗ったティムール像越しに見た国会議事堂は今まで世界の都市で見たことがないほど夢のような景観です。  お月様も参加し、大変幻想的な写真となりました。 撮影:池田こみち Nikon Coolpix S6400 2015-3-4 つづく |