シルクロードの今を征く Now on the Silk Road  サマルカンド3日目 サマルカンド3日目郷土史博物館6 ユダヤ人の生活 Viloyai O'lkashunosilk Muzeyi 青山貞一 Teiichi Aoyama 池田こみち Komichi Ikeda 掲載月日:2015年3月7日 独立系メディア E-wave Tokyo 無断転載禁 |

シルクロードの今を征く Now on the Silk Road  サマルカンド3日目 サマルカンド3日目郷土史博物館6 ユダヤ人の生活 Viloyai O'lkashunosilk Muzeyi 青山貞一 Teiichi Aoyama 池田こみち Komichi Ikeda 掲載月日:2015年3月7日 独立系メディア E-wave Tokyo 無断転載禁 |

| 総合メニュー(中央アジア) 郷土史博物館1 郷土史博物館2 郷土史博物館3 郷土史博物館4 郷土史博物館5 郷土史博物館6 郷土史博物館7 郷土史博物館8 郷土史博物館9 郷土史博物館10 郷土史博物館11 郷土史博物館12 郷土史博物館13 郷土史博物館14 郷土史博物館15 郷土史博物館16 郷土史博物館17 郷土史博物館18 ◆カスピオオカミ 世界には以下の表にあるように11種類のオオカミが棲息しています。なかにはすでに絶滅しているオオカミもいます。

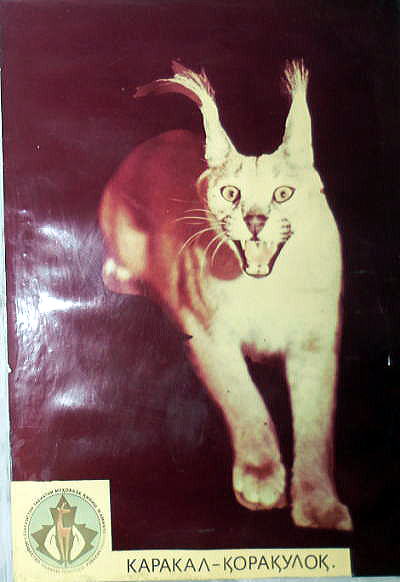

撮影:池田こみち Nikon Coolpix S6400 2015-3-3  撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2015-3-3  撮影:池田こみち Nikon Coolpix S6400 2015-3-3 ◆カラカル 下の写真の生物は、カラカル(Caracal caracal)のようです。 カラカルは、哺乳綱食肉目ネコ科カラカル属に分類されるネコです。本種のみでカラカル属を形成しています。分布は、アフリカ大陸(サハラ砂漠除く)、アフガニスタン、イラン、インド北西部、サウジアラビア、パキスタンなどとなります。 なお、は体長55-90 cm、尾長20-30 cm、体重8-23 kgで、長くほっそりした四肢を持っています。体毛は短く、地色は赤褐色で顎、胸、腹にかけて白色です。耳は三角形で大きく黒く、先端に特徴的な房毛があります。 生態は砂漠、草原、丘陵地に生息し、夜行性ですが、昼に行動することもあります。動きがとても俊敏で、警戒心が強いようです。食性は肉食性で小型哺乳類や鳥類を食べます。鳥類を捕らえる時は地上から3 mほどまでジャンプして捕らえます。 繁殖期は9-12月で妊娠期間は約9週間。岩の隙間や樹洞、ツチブタやキツネのすてた穴を利用し2-4子を産みます。  撮影:池田こみち Nikon Coolpix S6400 2015-3-3  つづく |

||||||||||||||||||||||||||