シルクロードの今を征く Now on the Silk Road  サマルカンド3日目 サマルカンド3日目郷土史博物館6 ユダヤ人の生活 Viloyai O'lkashunosilk Muzeyi 青山貞一 Teiichi Aoyama 池田こみち Komichi Ikeda 掲載月日:2015年3月7日 独立系メディア E-wave Tokyo 無断転載禁 |

シルクロードの今を征く Now on the Silk Road  サマルカンド3日目 サマルカンド3日目郷土史博物館6 ユダヤ人の生活 Viloyai O'lkashunosilk Muzeyi 青山貞一 Teiichi Aoyama 池田こみち Komichi Ikeda 掲載月日:2015年3月7日 独立系メディア E-wave Tokyo 無断転載禁 |

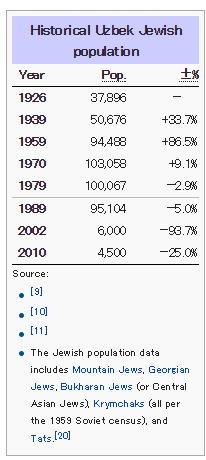

| 総合メニュー(中央アジア) 郷土史博物館1 郷土史博物館2 郷土史博物館3 郷土史博物館4 郷土史博物館5 郷土史博物館6 郷土史博物館7 郷土史博物館8 郷土史博物館9 郷土史博物館10 郷土史博物館11 郷土史博物館12 郷土史博物館13 郷土史博物館14 郷土史博物館15 郷土史博物館16 郷土史博物館17 郷土史博物館18 サマルカンドの郷土史博物館でさらに驚いたのは、この博物館にはサマルカンドやウズベキスタンに居住していたユダヤ人の邸宅を使用したものであり、ウズベキスタンとユダヤ人との歴史についての詳細な資料、文物、写真などが展示されていたことです。 入り口の看板(下の写真)には、次のように記されていました。「ウズベキスタンにおける過去そして現在のユダヤ人生活の展示」 ウズベキスタン共和国の米国ユダヤ共同委員会支部協賛、と。 以下及び自宅内のシナゴーグなどをもとに総合的に推察すると、おそらくこの施設は、ソ連時代、かなり裕福なユダヤ人が共産主義下のソビエトから中央アジアのウズベキスタンのサマルカンドに逃げて、サマルカンドにおけるユダヤ教の教会(シナゴーグ)を自宅につくり、ユダヤ人コミュニティの中心としていた、というところでしょうか。  撮影:池田こみち Nikon Coolpix S6400 2015-3-3 おそらく以下の方のごシナゴーグ付き自宅を博物館として一般開放しているものと思われます。  撮影:池田こみち Nikon Coolpix S6400 2015-3-3 ◆ウズベキスタンのユダヤ人 出典: Wikipedia ウズベキスタンのユダヤ人は二つの異なるコミュニティを形成しています。古くからウズベキスタンに居住し信仰心の高いブハラ・ユダヤ人のコミュニティと、より積極的で現代的なアシュケナジのコミュニティです。 1989年時点においてウズベキスタン国内には94,900人のユダヤ人が居住していましたが、2007年時点においては5,000人以下にまで減少しており、その多くタシュケントに居住しています。 なお、現在、ウズベキスタンには12のシナゴーグがあります。 激減した理由として考えられるのは、ブハラ・ユダヤ人の多くはウズベキスタン独立の際にイスラエルや米国へと出国していったため、現在ウズベキスタンに居住しているユダヤ人の大部分はアシュケナジといえます。 一方、1926年~1959年にかけて大幅にユダヤ人が増加したのは、おそらくソビエト連邦の社会主義化、共産化に伴い資産没収などを恐れ、ソビエトからウズベキスタンに避難した人々と想定されます。その後、ウズベキスタンから米国やイスラエルに移住していると推察されます。  出典: Wikipedia ◆ユダヤ人の生活博物館 この博物館にも数名の学芸員はいました。しかし、やはりロシア語とウズベク語しか話しません。せっかくなので、青山はナチス・ドイツとの関係について質問しましたが、事実のほどは分かりませんでした。 、 ただ、青山、池田の過去のホロコースト関連の調査では、南ロシアやウクライナでナチスドイツにより、多くのロシア人、ウクライナ人が殺されている詳しい証拠となるデータを把握しているので、中央アジアでもナチスドイツにより、ユダヤ人が殺害されたとしてもおかしくないと思います。 しかし、いくつかの英文文献をみると、どうもそうではなく、社会主義、共産主義化したソビエトからとりあえず中央アジアに避難し,その後、米国やイスラエルに移住しているようです。 この博物館は、「ユダヤ人の生活」をテーマとしていますが、個人の邸宅としてもあまりにも贅沢、豪華すぎであり、到底、ユダヤ人一般の生活とは思えません。おそらくその後、米国に移住する際にサマルカンドにシナゴーグ付きの自宅を家財道具一式を含め残して行き、それを博物館としたのではないかと推察できます。 博物館に展示されていました以下の地図は19世紀のサマルカンドにおけるユダヤ人居住区計画のようです。①から⑤とあるのがユダヤ教徒のための居住ブロックと思われます。サマルカンド市のかなりの部分を占めていたことが分かります。  撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S8 2015-3-3 つづく |