シルクロードの今を征く Now on the Silk Road 青山貞一 Teiichi Aoyama 池田こみち Komichi Ikeda 共編 掲載月日:2015年1月23日 更新:2019年4月~6月 独立系メディア E-wave Tokyo 無断転載禁 |

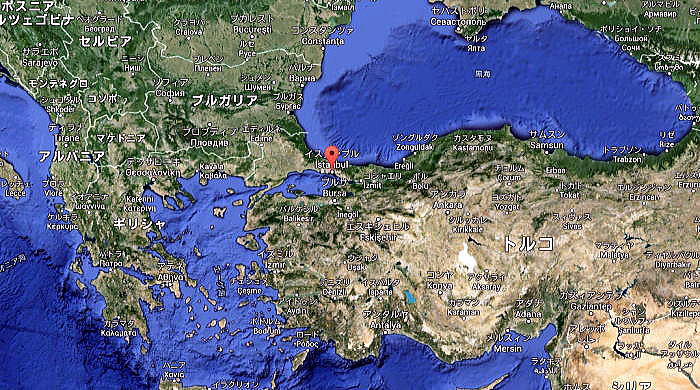

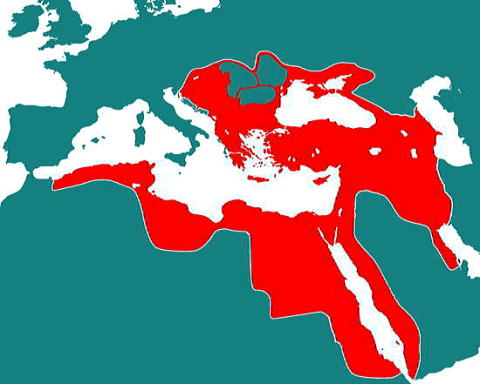

| 総合メニュー(中央・西アジア) トルコ・歴史 オスマン調文化 現代トルコ1 現代トルコ2 現代トルコ3 アンカラ アンカラ文化遺産 2016年クーデター未遂 イスタンブル イスタンブル2 イスタンブル3 イスタンブル4 イスタンブル5 イスタンブル6 イスタンブル7 イスタンブル8 イスタンブル9 イスタンブル10 ボスポラス海峡 ボスポラス大橋 モスク アヤソフィア アヤソフィア2 アヤソフィア3 アヤソフィア4 アヤソフィア5 セリミエ・モスク スレイマニエ・モスク ブルーモスク 地下宮殿(イェレバタン貯水池) エジプシャン・バザール カパルチャルシュ トルコイスラム美術博物館 トプカプ宮殿1 トプカプ宮殿2 プカプ宮殿3 トプカプ宮殿4 トプカプ宮殿5 ギヨレメ国立公園 トルコ6 カッパドキア トルコ7 カッパドキア トルコ7 カッパドキア 次はトルコのイスタンブールです。 ◆トルコ1 トルコ共和国は、西アジアに位置するアナトリア半島(小アジア)と東ヨーロッパに位置するバルカン半島東端の東トラキア地方を領有する共和制国家。首都はアナトリア中央部のアンカラです。 アジアとヨーロッパの2つの大州にまたがっています。北は黒海、南は地中海に面し、西でブルガリア、ギリシャと、東でジョージア(グルジア)、アルメニア、アゼルバイジャン、イラン、イラク、シリアと接しています。  イスタンブールの位置 出典:グーグルアース 国名 トルコ語による正式国名は、Tur-Türkiye Cumhuriyeti.ogg Türkiye Cumhuriyeti(テュルキイェ・ジュムフリイェティ)[ヘルプ/ファイル]、通称 Türkiye(テュルキイェ)である。公式の英語表記は、Republic of Turkeyです。 通称 Turkey(ターキー)。日本語名のトルコは、ポルトガル語で「トルコ人(男性単数)」もしくは「トルコの(形容詞)」を意味するturcoに由来します。 英語など諸外国語では、トルコ共和国の前身であるオスマン帝国の時代から、Turkey、Turquie など、「トルコ人の国」を意味する名でこの国家を呼んできましたが、元来多民族国家であったオスマン帝国の側では「オスマン国家」などの名称が国名として用いられており、自己をトルコ人の国家と認識することはなかったといえます。 Türk(テュルク)は、アナトリアへの移住以前、中央アジアで暮らしていたトルコ人が、モンゴル高原を中心とする遊牧帝国、突厥を築いた6世紀ごろにはすでに使われていた民族名ですが、語源には諸説あります。現在のトルコ共和国では一般に、突厥の建国をもって「トルコの建国」と考えられています。 歴史 アナトリアには旧石器時代(1万1000年から60万年前)からの遺跡が存在します。紀元前2000年末ごろから鉄を作る技術が中近東世界に広がりました。この地域が鉄器時代に入ったと考えられています。 トルコの国土の大半を占めるアジア側のアナトリア半島(小アジア)とトルコ最大の都市であるヨーロッパ側のイスタンブールは、古代からヒッタイト・フリュギア・リディア・東ローマ帝国(ビザンツ帝国)など様々な民族・文明が栄えた地です。 一方、北アジアではトルコ(テュルク)系民族として突厥が552年にモンゴル系民族の支配から独立しました。 現在のトルコ共和国ではこれをもってトルコの最初の建国とみなしています。その後、東西に分裂し、中央アジアのアラル海東岸に割拠した西突厥の部族のひとつから部族長トゥグリル・ベグが出て西進を始め、ボハラ地方を部族で占領しセルジューク朝を成立させました。 さらに西進して1055年バグダッドに入城、アッバース朝のカリフよりスルタンに指名されました。事実上アッバース朝に変わってセルジューク朝がメソポタミアの支配者となります。しかし、東アジアで覇権争いに敗れた契丹系の西遼が中央アジアに移動し、父祖の土地を占領すると、これと争って大敗し急激に衰え、のちにフラグの侵攻を受けて滅亡します。また中央アジアのトルコ系部族集団は、さらにウイグル系民族に圧迫されてイラン(ペルシャ)北部、カスピ海東岸の隅地に逃亡し歴史の記録から消えます。 11世紀に、トルコ系のイスラム王朝、セルジューク朝の一派がアナトリアに立てたルーム・セルジューク朝の支配下で、ムスリム(イスラム教徒)のトルコ人が流入するようになり、土着の諸民族と対立・混交しつつ次第に定着して行きました。 これら群小トルコ系君侯国はチンギスハーンの孫フラグのバグダッド占領、イルハーン帝国成立後もアナトリア西端に割拠して生き残り、そのひとつから発展したオスマン朝は、15世紀にビザンツ帝国を滅ぼしてイスタンブールを都とし、東はアゼルバイジャンから西はモロッコまで、北はウクライナから南はイエメンまで支配する大帝国を打ち立てます。 モンゴル系のティムールにアンゴラ(アンカラ)の戦いで敗れ一時滅亡しますが、アナトリア南部の険によって抵抗し命脈を保った一族が、ティムールの死後オスマン朝を復興しました。 オスマン帝国は、テュルク系(後のトルコ人)のオスマン家出身の君主(皇帝)を戴く多民族帝国です。英語圏ではオットマン帝国 (Ottoman Empire) と表記されます。 15世紀には東ローマ帝国を滅ぼしその首都であったコンスタンティノポリスを征服し、この都市を自らの首都とした(オスマン帝国の首都となったこの都市は、やがてイスタンブールと通称されるようになります)。 17世紀の最大版図は、下図のように東西はアゼルバイジャンからモロッコに至り、南北はイエメンからウクライナ、ハンガリー、チェコスロバキアに至る広大な領域に及びました。  オスマン帝国の最大領土(1683年) Source:Wikimedia Commons 19世紀、衰退を示し始めたオスマン帝国の各地ではナショナリズムが勃興して諸民族が次々と独立しました。帝国はオスマン債務管理局を通して列強に財政主権を握られ、第一次世界大戦で敗北しました。こうしてオスマン帝国は英仏伊、ギリシャなどの占領下に置かれ、完全に解体されました。 中でもギリシャは、自国民居住地の併合を目指してアナトリア内陸部深くまで進攻しました。また、東部ではアルメニア国家が建設されようとしていました。これらに対してトルコ人ら(旧帝国軍人や旧勢力、進歩派の人)は1919年5月、国土・国民の安全と独立を訴えて武装抵抗運動を起こしました(トルコ独立戦争)。 1920年4月、アンカラに抵抗政権を樹立したムスタファ・ケマル(アタテュルク)のもとに結集して戦い、1922年9月、現在のトルコ共和国の領土を勝ち取りました。1923年、アンカラ政権はローザンヌ条約を締結して共和制を宣言しました。翌1924年にオスマン王家のカリフをイスタンブールから追放し、西洋化による近代化を目指すイスラム世界初の世俗主義国家トルコ共和国を建国しました。シャリーアは国法としての地位を喪失しました。トルコは大陸法だけでなく、アメリカ合衆国などからの直接投資も受け入れることになりました。 第二次世界大戦後、ソ連に南接するトルコは、反共の防波堤として西側世界に迎えられ、1952年にはNATOに、また1961年にはOECDに加盟しました。NATOとOECD加盟の間は西陣営内で経済戦争が起こっていました(セカンダリー・バンキング)。 1956年ごろ、トルコはユーロバンクの資金調達先となったため外貨準備を著しく減らしました。これを輸出で補うため単位作付面積あたりの綿花収穫量を急速に伸ばしましたが、ソ連がすでに1944年から輸出量を世界でもっとも急ピッチに増産していました。1952年に暴落した価格で南米諸国とも競争するトルコは、機関化する1980年代まで外貨準備を十分に確保することができませんでした。 国父アタテュルク以来、トルコはイスラムの復活を望む人々などの国内の反体制的な勢力を強権的に政治から排除しつつ、西洋化に邁進してきました(ヨーロッパ評議会への加盟、死刑制度の廃止、経済市場の開放と機関化)。その最終目標であるEUへの加盟にはクルド問題やキプロス問題、ヨーロッパ諸国の反トルコ・イスラム感情などが障害となっています。 また、キリスト教(正教会)を国教とするアルメニア共和国とも緊張した関係が続いています。アルメニアの民族派はトルコ東南部を西アルメニアだと主張して返還を求めています。ナブッコ・パイプラインの拡張に関わる国際問題となっています。 モスクへつづく |